労働法改正に関するコラム

労働法改正に関するコラム

令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行が始まっています。今回の改正では、「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されたのも大きなポイントです。

最近では、家庭の形も育児のスタイルも多様化してきたことで、男性が育児に積極的に関わることがより求められつつあります。特に「産後パパ育休」は、父親が出産後の育児に参加するための大切な制度です。「産後パパ育休」は単なるサポートの枠を超え、家庭の絆を深め、子どもの成長に大きな影響を与える役割を担うことになると考えます。

それでは今回は、令和4年10月1日に施行される「産後パパ育休(出生時育児休業)」と「育児休業分割取得」、また、併せて令和5年4月1日に施行される「育児休業取得状況の公表の義務化」についても解説していきます。

今回の改正で、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得できる産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されました。

産後パパ育休は、出産後の母親と新生児の生活をサポートするために、主に父親が取得できる育児休業のことです。この制度を利用して、父親が仕事を休んで育児に専念することができます。産後パパ育休は、特に出産後の数週間から数ヶ月の期間に焦点を当て、母親のサポートや新生児との関係構築を目的としています。

対象者は以下のとおりです。

| 対象者 |

|---|

|

なお、有期雇用労働者につきましては、申出の時点で、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して、8週間を経過する日の翌日~6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかな者に限り、取得することができます。

また、労使協定の締結により、下記については対象外とすることができます。

対象外にできる者 |

|---|

|

なお、今回の改正に伴い、パパ休暇は、令和4年9月30日をもって廃止されることとなります。

育児休業についても、同じく法改正がなされました。

こちらは、子が1歳になるまでの間に取得できる、いわゆる「通常の育児休業」です。産後パパ育休は、「出生時育児休業=出生後8週間以内に取得できるもの」なので、しっかりと分けて理解することが必要です。

また、令和5年4月にも施行がありました。

この改正では、男性の育児休業取得促進のため、雇常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務づけられました。

この改正は、「育児休業を取得しやすい雇用環境整備に取り組んだ結果」としての育児休業等取得率の公表という趣旨で改正されたポイントですので、取得率アップを公表するということが目的にならないよう、留意しましょう。

それでは、上記3つのポイントについて、項目別に詳しく解説いたします。

産後パパ育休(出生時育児休業)は分割して2回の取得が可能です。取得できる休業期間は、出生後8週間以内に4週間(28日)なので、2週間+2週間など、家庭の事情に合わせて、分けて取得することができるのです。

但し、分割して取得する場合には、初回申請時に2回分まとめて申し出ることが必要なので、計画的に進めましょう。

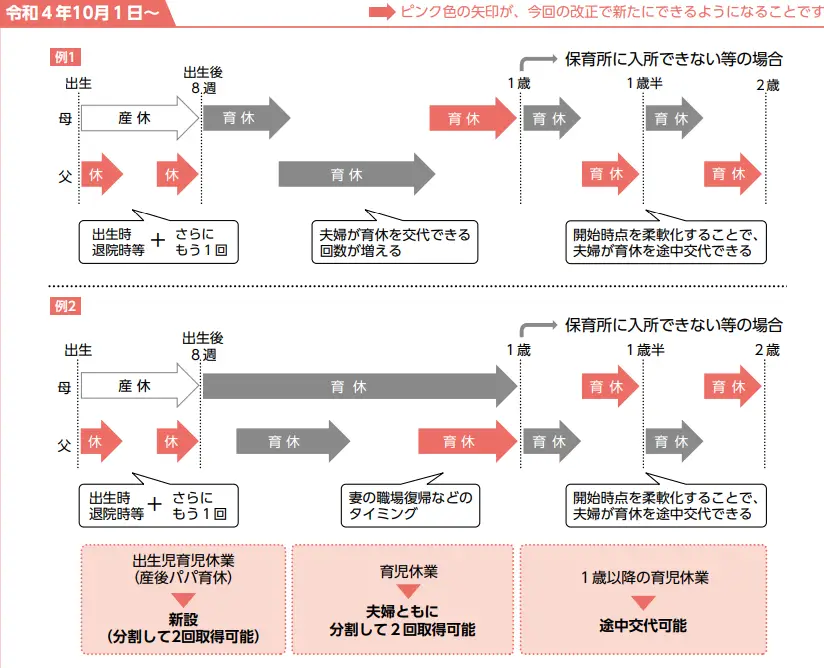

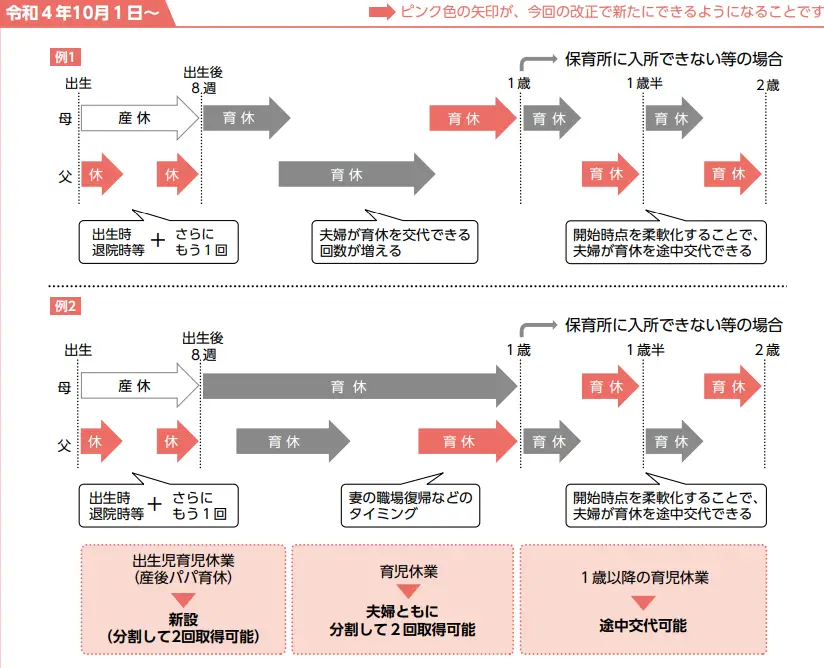

下記、厚生労働省パンフレット記載の図がわかりやすいので添付いたします。

「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内」(厚生労働省)

産後パパ育休(出生時育児休業)の申出期限は、原則休業の2週間前までとなっています。通常の育児休業(1か月前の申出期限)よりも短縮された期限設定となっています。

出産・育児は、常に状態が変わってくるものですから、2週間前の申請に短縮されたことによって、その時その時の状況に基づいて育児プランを立てることができるため、より柔軟に休暇を取得することが可能になります。

なお、出産予定日前に出生した等の場合は、1週間前までに短縮することが可能です。

産後パパ育休(出生時育児休業)中は、労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能としています。

なお、就業を希望する場合は、産後パパ育休の開始予定日の前日までに、⑴就業可能日、⑵就業可能な時間帯およびその他の労働条件(テレワーク等)を、書面にて申出ることが必要です。

さらに、申出さえすればいくらでも申請ができるわけではなく、もちろん上限が設定されています。上限は下記のとおりです。

|

下記、例を示します。

また、育児休業給付金を受け取る場合の就業日数にも、休業期間に応じて上限がさだめられておりますので、取得の際には、上限を超えないよう留意しましょう。

例えば…所定労働時間8時間、1週間の所定労働日が5日の場合 |

|---|

産後パパ育休2週間、休業期間中の就労日10日、就労時間80時間 |

就業することは可能ですが、事業主も労働者も、休業期間は家族と向き合える大切な時間ということを忘れないようにしましょう。

夫婦ともに、分割して2回の取得が可能となりました。産後パパ育休と異なり、初回時にまとめてではなく、取得の際にそれぞれ申し出ることができます。

ただし、1歳6か月まで、2歳までの延長育休に関しては、現行と同じく、分割することはできませんので、ご留意ください。

産後パパ育休でも、2回分割ができるので、育児休業も活用すれば、4回に分割して取得することも可能です。家庭の事情はもちろん、業務都合や会社の状況で、休業の取りにくい時期・取りやすい時期などもあるでしょうから、連続取得よりも育児休業が取得しやすくなるはずです。

「自分が休むと業務に支障があるのではないか…」など、長期の育児休業取得に不安がある方は、まずは産後パパ育休(出生時育児休業)で短期間の休業を試してみてから、次は通常の育児休業で長めに取得するというような活用もできます。

産後パパ育休(出生時育児休業)とは異なり、分割取得する場合でも、初回申請時にまとめて申し出る必要はありません。

ただし、子の1歳(もしくは1歳6か月)到達日の翌日から休業することを希望する場合は、2週間前までに、延長休業を申し出る必要がありますので、ご留意ください。

また、1歳(1歳6か月)以降の育児休業について、現行の制度では、「1歳(1歳6か月までの延長の場合)」または「1歳6か月(2歳までの延長の場合)」時点での休業開始に限定されていましたが、

今回の改正では、育児休業期間の途中で、配偶者と交代して育児休業を開始できるようにする観点から、育休開始日について、1歳又は1歳6か月の時点に加え、配偶者が1歳又は1歳6か月以降の育児休業を取得している場合には、その配偶者の休業の終了予定日の翌日以前の日を育児休業開始予定日とできるようになります。

先ほどの図を流用いたしますが、このように、配偶者の延長育休が終わる前であれば、開始日にこだわることなく、比較的自由に育児休業等を取得することができるのです。

【出典】「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内」(厚生労働省)

1歳又は1歳6か月以降の延長は、現行のまま取得回数は分割できませんが、開始日が限定されなくなったので、交代で育児休暇をとるようなことも可能です。

育児休業中については、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的に就労させることが可能です。

例えば、以下のような事例が考えられます。

| 例えば・・・ |

|---|

労働者Aの育児休業期間中に、限られた少数の社員にしか情報が共有されていない機密性の高い事項に関わるトラブルが発生したため、当該事項の詳細や経緯を知っているAに、一時的なトラブル対応を事業主が依頼し、Aが合意した場合。 |

もしくはこのような事例も考えられます。

例えば・・・ |

|---|

| 災害が発生したため、災害の初動対応に経験豊富な労働者Bに、臨時的な災害の初動対応業務を依頼し、Bが合意した場合。 |

ただし、育児休業でも、育児休業給付金を申請する場合には、産後パパ育休と同様に就業制限が設けられておりますので、就業する場合には、休業期間に合わせて、育児休業給付金申請に可能な範囲での就業となれるのかどうか、労働者の希望に合わせて調整しましょう。

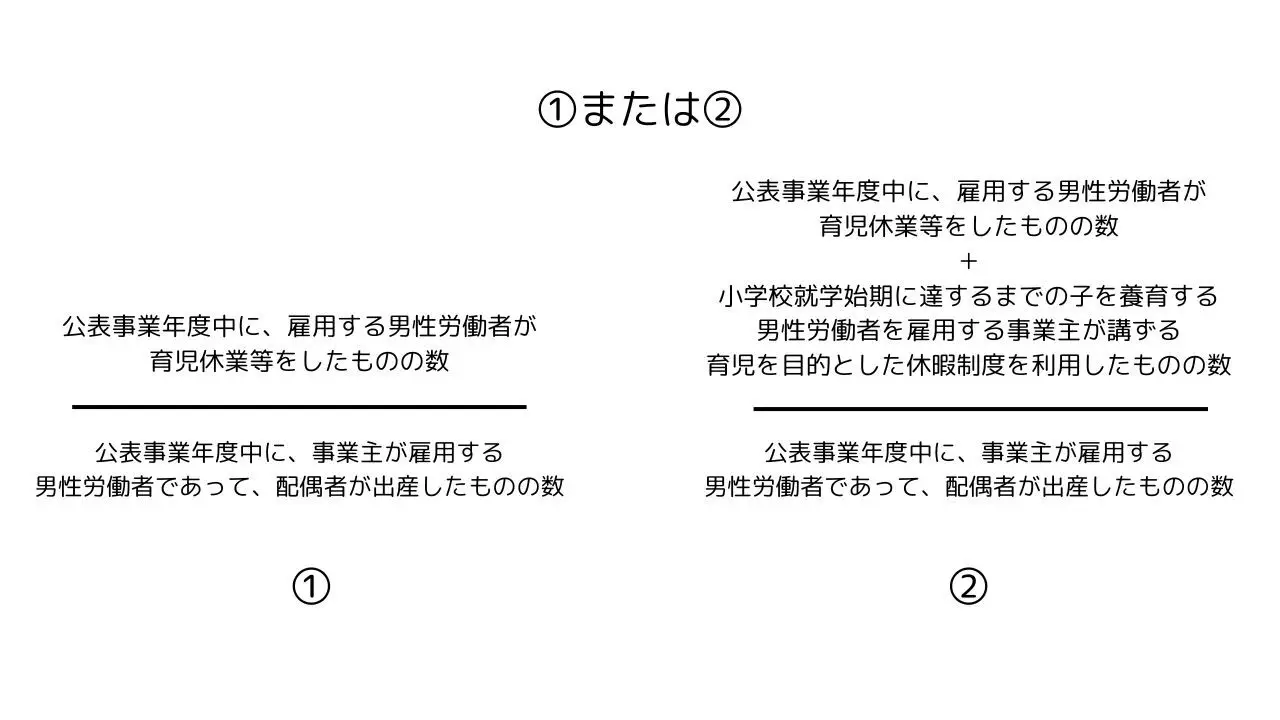

公表する内容は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度の、男性の①育児休業等の取得割合、又は、②育児休業等と育児目的休暇の割合です。

計算式は、下記のようになっております。

なお、「育児を目的とした休暇制度」とは、育児を目的としている休暇であることが明らかな独自の休暇制度のことで、育児休業、子の看護休暇、有給休暇を除きます。

公表を行う場所については、「インターネット、その他適切な方法で、一般の方が閲覧できるようにする」というように定められています。

自社のホームページを活用しても構いませんし、厚生労働省が運営している、下記「両立支援のひろば」というところでも公表することが可能です。

ここからは、実務を行う方々に向けて、おさえておきたいポイントを4つご紹介いたします。

まずは、今回の改正等を詳細に理解しましょう。

そして、従来の育児休業と同じように、労働者が容易に取得できるよう、明確なルールや手続き、取得可能な期間などの規程の整備等、事前に必要な措置を講じておきましょう。

産後パパ育休(出生時育児休業)申出を2回に分割して取得する場合は、1回目の申出時に、出生後8週間のうちいつ休業しいつ就業するかについて、初回の産後パパ育休の申出の際にまとめて申し出ることが必要です。

なお、具体的な申請方法や要件については、私共の記事でもまとめています。

通常の育児休業に加え、今回の改正で、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中の就業が可能になりました。ですが、事業主から労働者に対して就業可能日等の申出を一方的に求めることや、労働者の意に反するような取扱いがなされてはなりません。

お互いにきちんと調整・合意した上で、休業中に就業することを可能としています。

産後パパ育休(出生時育児休業)制度に関し、休業中の就業の仕組みについて労働者に知らせる際には、育児休業給付金及び育児休業(出生時育児休業含む)期間中の社会保険料免除について、休業中の就業日数によってはその要件を満たさなくなる可能性があることについてもあわせて説明するよう留意してください。

ここまで、育児・介護休業法の改正ポイント、特に産後パパ育休(出生時育児休業)と育児休業(子が1歳になるまでの育児休業)について詳しくご紹介いたしました。新しい法改正により、男性も積極的に育児に関与できる環境が整いつつあります。産後パパ育休は、父親が子供の出生直後に取得できる育児休業で、これにより母親のサポートや子供との絆を深めることが期待されています。また、育児休業の分割取得が可能になり、夫婦共に、柔軟な働き方が実現しやすくなりました。

育児・介護休業法の改正により、男性の育児参加が推進されています。事業主と労働者が協力して、育児休業の制度を有効に活用することが重要です。これにより、家庭と仕事の両立が図られ、より良いワークライフバランスが実現します。育児休業の取得は、家族全体にとって大きなメリットをもたらし、子供の健全な成長にも寄与します。今回の法改正を機に、積極的に育児休業を利用していきましょう。

また今後の改正情報などはこちらもご確認ください。

この記事を書いた人

平成29年入社 早稲田大学卒 大学卒業後は、ブライダル関連の上場企業でサービス業に従事。その後、エスティワークスに参画し社会保険労務士の資格を取得。丁寧な業務遂行と持ち前のトーク力で多くのお客様の信頼を得ている。