労働法改正に関するコラム

労働法改正に関するコラム

令和4年10月1日の育児介護休業法の改正に伴い、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が令和3年6月11日に公布されました。

育児休業中は、届出により社会保険料が免除されることとなっていますが、令和4年10月1日から、この社会保険料の免除要件がいくつか改正されます。

今回は、育児休業等取得に伴う、社会保険料免除の改正ポイントと、厚生労働省が公表した「育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A」と併せて、具体的な取り扱いについて、ご紹介します。

育児休業等の期間中、日本年金機構と健康保険組合へ届け出ることにより、厚生年金保険および健康保険の保険料が、事業主・労働者の両方につき、負担が免除されます。

育児休業を取得している間は、収入が減少する場合が多いため、その経済的負担を軽減し、育児休業を取得しやすくする目的があります。

この期間の保険料免除に限っては、負担が免除された分、将来の年金額が減少したりすることはなく、育児休業等期間開始前の保険料額に沿って、保険料納付済期間とみなされます。

この「育児休業等期間」とは、下記①~⑤を指しています。

|

なお、保険料免除期間は、育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までです。また、後述いたしますが、今回の法改正に伴って、開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除となります。

育児休業等の開始・終了時期によっては、保険料免除がなされなくなってしまうこともありますので、労働者と相談のうえ、育児休業等の開始・終了時期を決定していきましょう。

それでは今回の法改正ポイントについて、①~③にわけて触れていきます。

今回の改正により通常の「育児休業」に加え、「出生時育児休業(産後パパ育休)」についても、社会保険料免除の対象となりました。

出生時育児休業(産後パパ育休)が、社会保険料免除の対象となることで、男性の育児休業取得率向上が期待されています。

出生時育児休業(産後パパ育休)については、下記のコラムで詳しく解説していますので、ご確認ください。

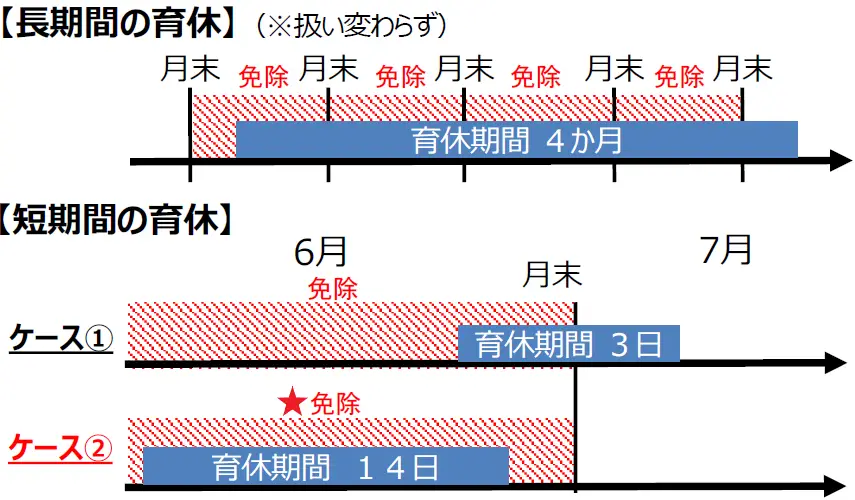

これまでは、その月の末日が育児休業等期間中である場合にのみ保険料が免除されていましたが、今回の改正によって、育児休業等開始日の属する月については、その月の末日が育児休業等期間中である場合に加えて、その月中に14 日以上の育児休業等を取得した場合にも、標準報酬月額に係る保険料が免除されるようになりました。

※同月内に取得した育児休業等及び出生時育児休業による休業等は合算して育児休業等期間の算定に含めます。

| 現行制度 |

|---|

|

| 改正案 |

|---|

|

上記図に従って、下記のような例が想定できます。

例えば・・・育児休業等開始4月1日 育児休業等終了9月31日 |

例えば・・・育児休業等開始4月1日 育児休業等終了4月20日(14日以上休業取得) |

例えば・・・育児休業等開始4月1日 育児休業等終了4月10日(14日未満の休業取得) |

現行制度では、賞与保険料の免除を目的に、賞与月に育児休業等の取得が多いといった偏りが生じている可能性があると指摘されていました。

そのため、この指摘への対応として、今回の改正では、連続して1ヶ月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とすることとなりました。

| 現行制度 |

|---|

賞与月の月末時点で育休を取得している場合は賞与保険料を免除 |

| 改正案 |

|---|

賞与月の月末時点で育休を取得しており、なおかつ 1ヵ月超の育休を取得した場合に限り、賞与保険料を免除 |

出生時育児休業、育児休業の分割取得、育児休業開始日の柔軟化等の法改正により、育児休業の取得時期や取得期間はこれまで以上に多様化することとなりますが、パターンごとの保険料免除要件を把握し、対応する必要があります。

続いては、実際に育児休業等期間中の社会保険料免除の具体的な取扱いについて、厚生労働省より公表された「育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A」から、実務におけるポイントとなる点を紹介します。

| Q1.前月以前から取得している育児休業等について、最終月の月末まで育児休業等を取得しておらず、最終月に14 日以上の育児休業等期間がある場合、最終月の保険料は免除対象になるのか。 |

|---|

| A1.14 日の要件による免除の仕組みは、開始日と終了予定日の翌日が同一月に属する育児休業等についてのみ適用する。 ・「前月以前から取得している育児休業等」の最終月の保険料は、 ①その月の月末日が育児休業等期間中であるか、 ②その月の月中に当該育児休業等とは連続しない別途の育児休業等(14日以上)を取得している場合 にのみ免除となる。 |

なので、例えば・・・

令和4年4月1日~令和4年6月15日まで育児休業をとったとすると、4月分~5月分までが保険料免除の対象となります。

同月内で育児休業等を取得しているのか、それとも月をまたいで取得するのか、その場合は、月途中ではなく月末まで取得するのか、育児休業等の開始日と終了日によって、保険料が免除される月数も変わってきますので、育児休暇等取得前に、労働者と相談のうえ、決定するようにしましょう。

| Q2.出生時育児休業(産後パパ育休)における就業日数については育児休業等日数の算定から除くとあるが、日単位ではなく、時間単位で就業した場合、どのように算定から除くのか。 |

|---|

A2.育児休業等日数の算定は、就業日数を以下の通りとして、それぞれ控除する。 ①日単位で就業した場合:就業日数 ②時間単位で就業した場合:就業時間数を1日の所定労働時間で除した数(1未満の数は切り捨て) (例)就業日数が時間単位の場合 |

なお、出生時育児休業(産後パパ育休)中に就業できる日数については、最大10日以下であること(10日を超える場合は就業した時間数が80時間以下であること)が条件となっておりますので、留意しましょう。

なぜ、「日数と時間」が出てくるのか?などの詳しい説明は、下記のコラムに記載しておりますので、ご確認ください。

Q1.連続して1月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とするとしているが、1月は何日とするのか。免除対象となるのはどの月に支給された賞与か。 |

|---|

A1.暦日によって計算する。また対象となるのは月末が含まれる月に支給された賞与となる。 |

例えば・・・

4 月16 日から5 月15 日まで育児休業等の場合、育児休業等期間はちょうど1月になるので、賞与保険料の免除の対象外となります。

ちょうど1月と、1月を超えるという部分で間違えやすいポイントと思いますので、留意しましょう。

なお、1月を超える育児休業等については、従来通り、月末時点に育児休業等を取得しているかどうかで保険料免除を判断するので、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与に係る保険料を免除することとなります。

つまり・・・

6月1日から7月31日までの育児休業等を取得しており、7月に賞与が支給された場合、この賞与に係る保険料は免除されることになります。

Q2.出生時育児休業における就業日数や一時的・臨時的な就労については賞与保険料にかかる育児休業等期間の算定から除かれるのか。 |

|---|

A2.出生時育児休業における就業日数及び一時的・臨時的な就労は除かない。 *賞与保険料の免除の基準となる「1月超」については、暦日で判定することとしているため |

あくまでも、「休業の開始日と終了日が、暦日において1月を超えているかどうか」が判定基準となります。

Q1.複数回の育児休業等が連続して取得されていた場合は、合算するのか。 |

|---|

A1.合算して育児休業等期間の算定に含める。 *連続して複数回の育児休業等を取得している場合は、1つの育児休業等とみなすこととするため |

Q2.休日を挟んで複数回の育児休業等を取得していた場合は、連続する育児休業等に該当するか。 |

|---|

A2.1つの育児休業等とみなす。 *土日等の休日や有給休暇等の労務に服さない日を挟んで複数回の育児休業等を取得していた場合は、実質的に連続して育児休業等を取得しているため なおこの場合、育児休業等期間の算定に当たっては、開始/終了年月日は以下を用いて判定し、その間の育児休業等を取得していない休日等も含めるものとする。 【開始年月日】連続する育児休業等のうち最初の育児休業等の開始年月日 【終了年月日】連続する育児休業等のうち最後の育児休業等の終了年月日 |

今回の改正により、育児休業等制度の利用促進と働く親の支援が強化され、育児と仕事の両立がしやすくなることが期待されています。

これらの改正点を踏まえ、育児休業等を取得する際には、しっかりと情報を収集し、適切な手続きを行うことが重要です。企業側も従業員へのサポート体制を整え、育児休業等の取得を促進するための環境整備を行うことが求められます。

育児休業等制度の利用と社会保険料免除の恩恵を最大限に活用するためには、自分自身の権利や制度の詳細をよく理解しておくことが大切です。育児と仕事の両立を図るための重要な制度として、積極的に活用しましょう。

今回ご紹介したQ&Aの他にも公表されておりますので、詳しくは下記「育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A」をご参照ください。

『育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A』

この記事を書いた人

平成29年入社 早稲田大学卒 大学卒業後は、ブライダル関連の上場企業でサービス業に従事。その後、エスティワークスに参画し社会保険労務士の資格を取得。丁寧な業務遂行と持ち前のトーク力で多くのお客様の信頼を得ている。