労働法改正に関するコラム

労働法改正に関するコラム

令和6年5月31日に「育児介護休業法」と「次世代育成支援対策推進法」の改正が公布されました。育児介護休業法は、「育児・介護」を行う労働者が、仕事と「育児・介護」の両立を図ること、労働環境の改善や雇用継続などを目的とした法律です。今回の改正の主な目的は、「仕事と、育児・介護を両立しようとする労働者の支援」です。

令和6年の育児介護休業法の改正では、以下の3点が主要なテーマになります。

|

今回の改正は、どちらかというと「休むこと」を主眼においた改正、つまり休業期間の延長や休暇数の増加を目指すものではありません。

むしろ、「育児や介護と仕事を両立して働くこと」を主眼においており、企業側に働き方の多様化や家庭の事情に合わせた柔軟な対応を求める改正となっています。

これはまさに労働力人口の減少や、長期間の休業によってキャリアの遅れを懸念する声など、現代社会に根差す問題を解消するために、「労働者が育児や介護をしながら働ける体制づくり」が社会的に急務であることを示していると考えます。

ほとんどは令和7年4月1日施行となります。企業の労務管理に直結する重要な改正となりますので、今からよく確認しておきましょう。では、具体的な改正ポイントを1つずつ解説していきたいと思います。

【施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日】

|

小学校就学前の子とは満6歳未満で小学校入学前の子です。3歳~6歳の子を持つ親は大変忙しい反面、3歳未満の時短措置に比べると、法律上の救済措置が若干薄い印象がありました。今回の改正では、この3歳~6歳のゾーンを、しっかりとフォローする形となっています。

なお、上記(2)の個別の周知・意向確認の方法は、まだ決定しておりませんが、面談や書面交付等とされる予定です。

事業主は、以下の5つの項目から、2つ以上の制度を選択して措置を行う必要があります。

|

そして、労働者は、事業主が講じた上記の措置の中から、1つを選択して利用することができます。

文章がややこしいので整理しますと、

「事業主が2つ以上設置した措置から労働者が1つを選択して利用する」

ということです。例えば、5つの制度をすべて設置した事業所では、労働者は非常に自由な選択をすることができるようになります。

保育施設の設置運営等はさすがに大企業でないと難しいかもしれませんが、その他は比較的取り組みやすそうではあります。

この改正により、育児や介護と仕事を両立する労働者が、それぞれの事情に合わせた形で、柔軟に勤務形態を選択することができるようになります。

【施行日:令和7年4月1日】

小学校就学前の子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能になります。 |

現在、3歳未満に限定されていた所定外労働の制限(残業免除)の適用範囲が、小学校就学前の子(6歳)まで拡大されることとなりました。

残業免除は、所定労働時間の時短に比べると、企業側も導入しやすい、という側面から適用範囲が拡大されたものと思われます。

この制限対象拡大で、より多くの労働者が残業免除の対象となり、育児や介護のための時間を、確保することができるようになると考えられます。

【施行日:令和7年4月1日】

|

3歳未満の子を養育する労働者は、現在の法律でも、既に時短措置が義務化されています。更にテレワークもできるとなれば、通勤に要する時間も減らすことができるため、育児と仕事が両立しやすくなると考えられます。

ただし、テレワークは職種、業種、考え方、管理コストなど各社各様の事情があるということもあり、「努力義務」にとどめられています。

【施行日:令和7年4月1日】

|

「看護休暇」とは、負傷しまたは疾病にかかった子の世話などを行うための休暇です。対象となる子を養育する労働者は、1年度当たり5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)を限度に看護休暇の取得が認められています。

今回の改正で、子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みは廃止されました。(週の所定労働日数が2日以下は、継続して労使協定による除外が可能です。)

なお、取得理由に「学級閉鎖」や「学校行事」が含まれることになたっため、呼称も「看護休暇」から「看護(等)休暇」に変更されています。

改正前後を表にまとめると以下の通りです。

| 〈改正前〉 | 〈改正後〉 |

|---|---|

【名称】 | 【名称】 |

【対象となる子の範囲】 | 【対象となる子の範囲】 |

【取得理由】 | 【取得理由】 |

【労使協定の締結により、除外できる労働者の範囲】 | 【労使協定の締結により、除外できる労働者の範囲】 |

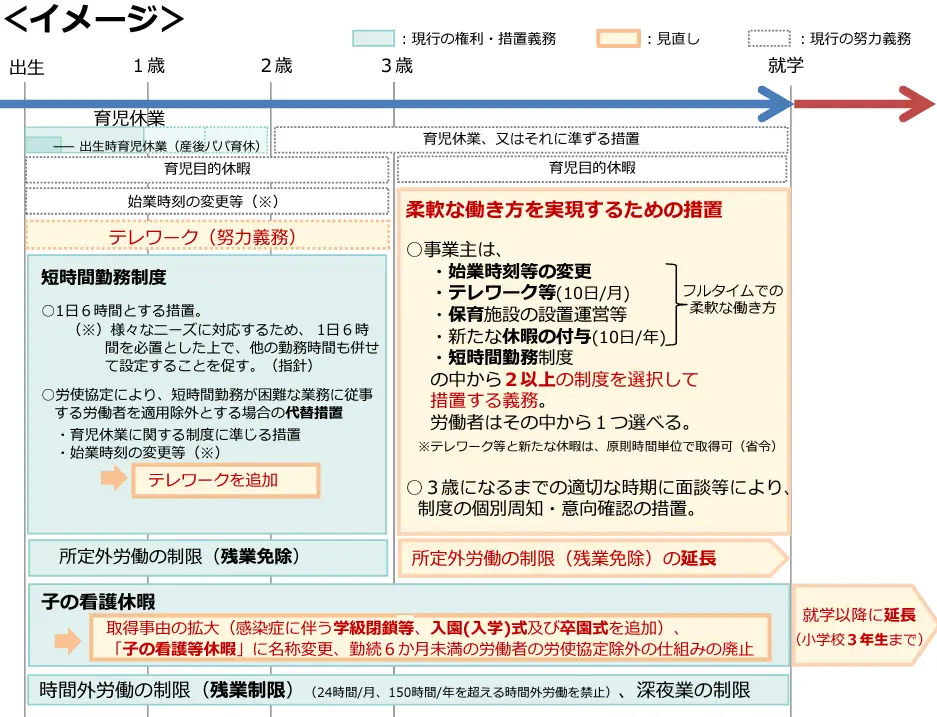

さて、ここまでの話を振り返りつつ、改めて厚生労働省のパンフレットでみてみましょう。

このパンフレットの表をよく見てみると

といったことが読み取れるのではないでしょうか?

【施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日】

妊娠・出産の申出時や子が3歳に達する前に、労働者の仕事と育児の両立に関する、個別の意向聴取・配慮が、事業主の義務となりました。 |

今回の改正で、労働者側にはさまざまな選択肢が増えることになりました。しかし、これだけの選択肢の中から、自分に合ったものを選ぶためには「配偶者との相談」や「仕事の調整」などさまざまな事前準備を計画的に行う必要があります。また、職場が忙しく言い出しにくいといったことも考えられます。

一方で会社としても、労働者側の意向や考えを事前に把握していれば、代替要員の確保や、業務量の調整などさまざまな面で計画的に準備ができる、とも考えられます。

今回の改正では、早ければ妊娠や出産の時、遅くとも3歳までに事業主が個別に意見を聞くことを求めています。これにより、労使双方が計画的に対応するよう促す狙いがあると考えます。

なお、意向聴取の具体的な配慮の例として、自社の状況に応じて、下記を、これから指針で示す予定となっています。

|

個人的には「業務量の調整」がもっとも有効ではないかと思っております。残業もそうなんですが、結局のところ「業務量」が調整されない限り、労働時間の抜本的な短縮にはつながらないからです。

また、配慮にあたり望ましい対応として、下記も指針で示す予定となっています。

|

【施行日:令和7年4月1日】

|

ここでいう従業員数とは常時雇用する労働者です。「常時雇用する労働者」とは雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指します。次のような者が該当します。

常用雇用労働者というと、無期雇用社員を想定してしまいますが、過去1年以上の雇用実績があったり、入社時に1年以上の雇用見込みがある有期契約社員も含みますので注意が必要です。

改正前と改正後を比較すると以下の通りです。

〈改正前〉 | 〈改正後〉 |

|---|---|

【従業員数】 | 【従業員数】 |

この対象拡大により、更に多くの中小企業における育児休業の取得状況が透明化され、育児休業の取得が促進されることが期待されています。

公表内容は、下記①または②のいずれかの割合を公表することとなっています。

1.育児休業等の取得割合 | 2.育児休業等と育児目的休暇の取得割合 |

|---|---|

育児休業をした男性労働者の数 | 育児休業等をした男性労働者の数 |

分母はいずれも「配偶者が出産した男性労働者の数」となっています。

1と2の違いは分子です。

1は「子供の親となった父親」がどれぐらい育休を取得しているか?という割合です。

2は「子供の親となった父親」がどれぐらい育休を取得しているか?に加え、

会社独自の配偶者出産休暇や入園式、卒園式などの行事参加も含めた育児目的休暇も分子に加算できることになります。

自社がどのような制度に取り組むかによって、どちらの計算式を使うのかを決めることになりそうです。

さて、ここで、この育児休業等の取得割合の計算式を理解するためにいくつかのキーワードについて解説しておきたいと思います。

「育児休業をした男性労働者」ではなく「育児休業等」ですから育児休業以外も含みます。このため、以下の1だけではなく2、3も「育児休業等」として取り扱うことになります。

|

そもそも、事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる、「時短措置」を講じなければなりません。

ただし、「時短措置」を講じることができないやむをえない事情がある場合は、時短措置の代替となる措置を講ずるよう求めています。(育児介護休業法23条2項)

時短措置の代替となる措置とは以下の2つです。

| 育児休業に関する制度に準ずる措置 | 会社の定める独自の制度です。 「育児休業に関する制度に準ずる措置」は、法に基づく育児休業の制度と全く同じ制度である必要はありませんが、本人の申出に基づくものであること及び男女が対象となることなど、考え方は共通すべきものとなります。 |

| 始業時刻変更等の措置 | 次のいずれかの措置を指します。

|

「育児に関する目的で利用できる休暇制度」とは、各企業の実情に応じた整備が望まれるとされていますが、以下のような会社独自の取り組み例が示されております。

実際の具体的な取り組みが、厚生労働省「女性活躍・両立支援事例集」にて紹介されているので、こちらも参考にしてみてください。

(1)STEP1 公表する取得割合を決める

「1.育児休業等の取得割合」又は「2.育児休業等と育児目的休暇の取得割合」

のいずれかから会社の制度にあった内容を公表します。今回は「1.育児休業等の取得割合」の場合で説明をします。

(2)STEP2 公表日を決める

公表日を行う日が属する事業年度の直前の事業年度(公表日前事業年度)の実績で集計をすることになります。

以下は、事例です。

| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |

| 公表日 | 2024年4月1日 |

| 公表日前事業年度 | 2023年4月1日~2024年3月31日 |

(3)STEP3 対象となる男性労働者を集計する

公表日前事業年度内で、配偶者が出産した男性労働者、育児休業等をした男性労働者の数をそれぞれ集計します。

| 集計期間(=公表日前事業年度) | 2023年4月1日~2024年3月31日 |

| 配偶者が出産をした男性労働者 | 7名 |

| 育児休業等をした男性労働者 | 6名 |

育児休業を分割して2回取得した場合や、育児休業と育児を目的とした休暇制度の両方を取得した場合等であっても、当該休業や休暇が同一の子について取得したものである場合は、1人として数えます。

また、事業年度をまたがって育児休業を取得した場合には

| 事業年度をまたがって育児休業を取得した場合 | →育児休業を開始した日を含む事業年度の取得 |

| 分割して複数の事業年度において育児休業等を取得した場合 | →最初の育児休業等の取得 |

のみを計算の対象とします。

それでは「育児休業等の取得割合」の式にあてはめて、具体的に計算してみます。

育児休業等をした男性労働者÷配偶者が出産をした男性労働者 6名÷7名=0.8571→85.71% 公表する育児休業等の取得割合=85% |

※公表する割合は、算出された割合について小数第1位以下を切り捨てたものとする

※配偶者が出産したものの数(分母となるもの)が0人の場合は、割合が算出できないため「-」と表記します。

【施行日:令和7年4月1日】

|

上記4や5については、育児休業等でも改正されたポイントです。

介護休業等の取得においても、以前より幅広い要件で、より柔軟に休暇を取得できるようになりました。

今回の改正により、会社に何が求められているのか?というのが、現時点では具体的でないものもあります。今後、各改正点の詳細については、省令等で定められることとなっておりますので、まずは、上記①~⑦のポイントをご覧いただいたうえで、改正の全体像を把握いただき、今後詳細が公表され次第、体制の整備や育児介護規定の改定作業などを進めていきましょう。

以上、育児介護休業法改正について、ポイントごとにまとめてまいりましたがいかがだったでしょうか?

特に、柔軟な働き方を実現するための措置の義務化や、所定外労働制限の対象拡大、子の看護休暇の見直しなど、育児と仕事を両立する労働者にとっては、生活の質を向上させる重要な変更点が含まれています。

同じく、介護休暇もまた、テレワークの努力義務化や、対象労働者の拡大など、より多くの介護と仕事を両立する労働者が、雇用継続しやすい環境整備となるのではないでしょうか。

事業主は、これらの改正内容をしっかりと理解し、適切な対応を行うことが求められます。労働者に対しても、これらの変更点を周知し、必要なサポートを提供することで、働きやすい環境を整えることが重要です。

エスティワークスは顧問社労士として、これまで300社以上のお客様の労務管理や規程整備に伴走してきました。

我々が培ってきた実務ノウハウと最新の研究成果をぜひご活用いただければ幸いです。

ご相談レベルで構いませんので、まずはお気軽にお問合せください。

厚生労働省 育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~

厚生労働省 リーフレット「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内」

この記事を書いた人

株式会社エスティワークス 代表・特定社会保険労務士

明治大学卒業後、上場メーカーにて勤務。

最前線において管理職(ライン課長、プロジェクトマネージャー等)を歴任し、現場のマネジメントにあたる。平成16年に社会保険労務士資格を取得。その後、独立し、株式会社エスティワークスを設立。スタートアップベンチャーを中心に人事労務規程の整備、労務デューデリジェンス(労務DD)を行う。 IPO(上場)労務分野に強みを持ち、これまでに大手アパレルEC系ベンチャー、AIベンチャーなど日本を代表する30社以上のIPO(上場)支援実績がある。

【講師・メディア出演】/Next IPO Clubにて 「IPO労務セミナー」講師/スタートアップ応援ラジオ 「IPOは通過点」ゲスト出演など。